Wer an die Zeit als Führerscheinneuling zurückdenkt, dem kommt vermutlich das eine oder andere unsaubere Schaltmanöver in den Sinn. Wir verzögern aus höherem Tempo und schalten dabei herunter, sind dabei etwas voreilig, lassen die Kupplung los und: Wuppdich! Ein unsichtbares Gummiseil packt unser Auto, mit einem Ruck fahren wir deutlich langsamer als geplant und die Motordrehzahl schnellt nach oben. Meistens kommentieren Fahrlehrer dann mit einem schlauen Spruch wie: „Heute schon genickt?“. Schon mal passiert? Später lernen wir dann, wie wir durch gefühlvolles Zwischengasgeben vermeiden können, dass genau dieser Effekt eintritt. Der Motor bremst uns auch dann, aber das Ganze geht deutlich sanfter und vor allem schonender vonstatten. Aber warum eigentlich? Was hat das mit der Motorbremse zu tun? Und vor allem: Was passiert eigentlich, wenn man es vollends übertreibt, weil man zum Beispiel den ersten Gang anstelle des Dritten erwischt? Dann sprechen Kenner mit mitleidsvoller Miene vom sogenannten „Money-Shift“. Klingt teuer, ist auch so. Probieren Sie es bloß nicht selber aus.

Bestimmt kennen Sie das erste Newtonsche Axiom. Wie? Na, das Gesetz der Massenträgheit.

Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, sofern jener nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird.

Zwingt man ihn doch, stolpern wir beim Bremsen in der U-Bahn nach vorn, weil unser Körper sich nun mal aus rein physikalischen Gründen erst mal nicht bewegen möchte – da können Sie noch so fit sein. Eine Bowlingkugel lässt sich mit Schwung und etwas Gefühl prima werfen, aber ein zünftiger Fußtritt lässt sie eher unbeeindruckt, zum Leidwesen der Zehen. Das gilt natürlich auch für Drehbewegungen. Ist das Kinderkarussell auf dem Spielplatz erstmal in Wallung, lässt es sich auch mit viel Kraft nicht abrupt zum Stehen bringen. Und beim Versuch verrenken Sie sich womöglich das Handgelenk. Und genau so ist das auch bei einem Verbrennungsmotor – Verrenkung und kaputte Zehen inklusive.

Zuerst etwas Theorie

Bevor wir jetzt über Nockenwellen, Ventile und dergleichen sprechen, betrachten wir nochmal ein anderes Beispiel und erstellen einen mentalen Versuchsaufbau. Wir nehmen ein Fahrrad mit Gangschaltung, und stellen es verkehrt herum vor uns auf. Die Räder zeigen nach oben in die Luft. Wir wählen den ersten Gang und drehen die Tretkurbel. Das geht leicht, und wir spüren, wie sich unsere Drehbewegung mühelos durch die Kette aufs Hinterrad überträgt. Jetzt schalten wir ein paar Gänge hoch und stellen fest: Wir „treten“ deutlich langsamer, es geht schwerer, dafür dreht sich das Hinterrad wesentlich schneller. Wir lassen los, die Tretkurbel kommt zum Stehen, während das Hinterrad sich mit Schwung weiterdreht. Dabei hören wir das charakteristische Surren aus dem Freilauf. Der ist dazu da, dass wir uns nicht den sprichwörtlichen Wolf treten, wenn wir mal schnell bergab rollen. Dann würde der Schwung vom Hinterrad unsere Tretkurbel drehen – und zwar schön langsam im großen Gang, und erschreckend schnell im kleinen Gang – zu schnell für unsere trägen Beine.

Daniel Geiger

Ohne Freilauf würde sich beim Bergabradeln die Tretkurbel immer schneller drehen, bis unsere Beine irgendwann nicht mehr mitkämen. So ist das auch im Verbrennungsmotor.

Ein Auto mit Schaltgetriebe hat – von einigen antiken Zweitaktern mal abgesehen – keinen Freilauf. Treten wir nicht auf die Kupplung, sind die Geschwindigkeiten des Motors und der Räder immer fest aneinander gebunden. Das Getriebe sorgt nur für die passenden Übersetzungen – genau wie bei unserem Fahrrad. Wenn wir nur stumpf im ersten Gang bleiben, können wir noch so viel Gas geben: Wir erreichen beispielsweise 60 km/h und unser Motor dreht bis in den Begrenzer (was nichts anderes heißt, als dass die Zündung elektronisch unterbrochen wird). Das bedeutet, dass das Einlegen des ersten Gangs bei mehr als 60 km/h zwangsläufig eine Drehzahl erzeugt, die oberhalb des Begrenzers liegt. Unser Drehzahlmesser landet im kritischen roten Bereich, den wir sonst nie überschreiten können.

Ist das derselbe Efekt, wie bei der Motorbremse?

Das mit der zu hohen Drehzahl ist also schon mal geklärt. Nur: Warum sind zu hohe Drehzahlen schädlich für einen Verbrennungsmotor? Weil dieser mit all seinen Komponenten in erster Linie ein zentnerschwerer Metallklops voller haarfeiner Lager und Gelenke ist. Alles, was sich in ihm dreht, will zuerst durch einen starken Elektromotor (den Anlasser) und dann mit der Kraft unzähliger kleiner Explosionen, die in Sekundenbruchteilen aufeinanderfolgen, auf Trab gebracht werden. Ihn schlagartig zum Drehen zu zwingen, gleicht dem Versuch, wie eingangs genannt eine Bowlingkugel mit einem Vollspannschuss über die Bahn zu kicken. Geht nicht.

Und unser Motor macht’s sogar noch schwerer: Zusätzlich zur Massenträgheit zwingt uns jeder Zylinder, der sich gerade im Kompressionstakt befindet, dazu, dass wir auch noch Luft zusammendrücken müssen, die nirgends entweichen kann. Das ist, als würden Sie eine dicht verschlossene Flasche mit der Hand zusammendrücken wollen. Das geht theoretisch schon, aber nur mit sehr viel Kraft, die unsere Hand belastet. Und genau deshalb empfiehlt es sich auch, diese Kompression, d.h. Verdichtung, zu nutzen und bergab im kleinen Gang zu rollen, also die Bremswirkung des Motors zu nutzen – natürlich nur im passenden Rahmen. Die Faustregel besagt, dass Sie fürs Bergabfahren mindestens denselben Gang wählen können, wie zum Bergauffahren.

Genug Physikunterricht. Ab ins (imaginäre) Auto! Wir steigen in unseren braven Diesel, der schon von Natur aus ungern hoch dreht, und legen es drauf an. Wir beschleunigen auf Autobahntempo, legen mit Gewalt (sonst geht’s auch gar nicht) den ersten Gang ein, lassen die Kupplung los, und betrachten in Ultra-Zeitlupe, was passiert.

- Zuerst setzt eine Verzögerung ein, als würden wir eine mittlere Hauswand durchbrechen.

- Die Massenträgheit der Motorbauteile (s.o.) verhindert zunächst, dass sich der Motor so schnell dreht, wie es die Räder nun vorgeben.

- Die Räder blockieren kurz, die Reifen quietschen.

- Die Massenträgheit des Autos schiebt die Räder weiter an, die nun Antrieb und Motor auf eine viel zu hohe Drehzahl bringen.

- Als Erstes erreicht die Kurbelwelle die zu hohe Drehzahl. Die Hauptlager der Kurbelwelle erfahren kurzzeitig eine große radiale Belastung.

- Über Steuerkette oder Zahnriemen wird die zu hohe Drehzahl auf die Nockenwelle(n) übertragen.

- Die Massenträgheit aller drehenden Komponenten erzeugt so viel Widerstand, dass die meisten innermotorischen Bauteile einer extremen Belastung ausgesetzt sind. Erste Schäden können entstehen.

- Für einen kurzen Augenblick ist es möglich, dass der Motor die aufgezwungene Drehzahl erreicht. Die Massenträgheit ist nun überwunden, die Nadel im Drehzahlmesser übersteigt deutlich die reguläre Skala. Das Motorgeräusch heult sprichwörtlich auf.

- Die Massenträgheit der Ventile (die sich nun viel schneller als vorgesehen auf und ab bewegen) wird beim Öffnen so groß, dass die Ventilfedern nicht mehr stark genug sind, um das Ventil wieder rechtzeitig zu schließen.

- Der Kolben bewegt sich nach oben und trifft auf das nicht mehr ganz schließende Ventil. Dieses kann sich nun verbiegen, verklemmen, und im Extremfall eine oder beide Nockenwellen zum Verklemmen bringen.

- Wie das schwächste Glied einer Kette wird nun ein Bauteil nach dem anderen zerstört, bis der Motor vollständig blockiert, oder die Kurbelwelle sich ausreichenden Freiraum geschaffen hat.

- Ist das Auto zu diesem Zeitpunkt immer noch in Fahrt, blockiert im ersten Fall die Antriebsachse und der Fahrer kann die Kontrolle verlieren.

Im echten Leben spielen sich all diese Punkte im Rahmen von ungefähr 1-2 Sekunden ab. Es ruckt, es jault, es kracht fürchterlich und das war’s. Reparabel ist ein Motor in solchen Fällen nicht mehr.

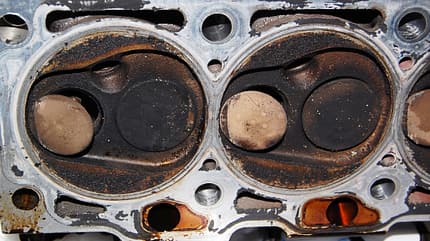

So sieht es aus, wenn ein Ventil verbogen ist, weil die Steuerzeiten sich verschoben haben. Dann trifft der hochschnellende Kolben auf ein noch geöffnetes Ventil und zerstört es damit.

Was, wenn ich nur kurz versehentlich in einen zu kleinen Gang geschaltet habe?

Falls es Ihnen tatsächlich mal passiert sein sollte, dass Sie beim Runterschalten einen zu kleinen Gang gewählt haben oder schlicht die falsche Schaltgasse getroffen haben, muss das nicht das Todesurteil für Ihren Motor sein. Wenn er seitdem problemlos weiter läuft, sind Sie höchstwahrscheinlich mit dem Schrecken davongekommen. Tatsächlich müssen die Drehzahlunterschiede schon extrem sein, um die oben beschriebene Zerstörung zu bewirken. Wenn’s nur kurz und leicht in den roten Bereich geht, entsteht erstmal kein Schaden. Oft sorgt auch das Greifen der Kupplung noch dafür, dass der Kraftschluss mit einer gewissen Verzögerung hergestellt wird – zwar nur für einen winzigen Augenblick, aber immerhin findet überhaupt ein Bremsmoment statt. Zur Wiederholung ist das natürlich keinesfalls empfohlen. Nicht zuletzt sind auch Lager und Ölpumpe nicht auf zu hohe Drehzahlen ausgelegt. Reißt der Schmierfilm ab, etwa in den Kurbelwellenlagern, ist die Zerstörung ebenso vorprogrammiert, nur eben nicht ganz so schlagartig. Etwas tun können Sie in solchen Fällen nicht. Sind die Steuerzeiten, also das richtige Zusammenspiel von Kurbelwelle und Nockenwelle(n), erstmal verschoben, fällt das sofort durch unrunden Motorlauf, Tackergeräusche und eine leuchtende Motorkontrolllampe auf. In solchen Fällen sind höchstens noch die robustesten Motoren noch zu retten – also sofort abstellen und ab in die Werkstatt.