Gastbeitrag

Verteidigung

Wie die neuen Milliarden für die Sicherheit richtig ankommen

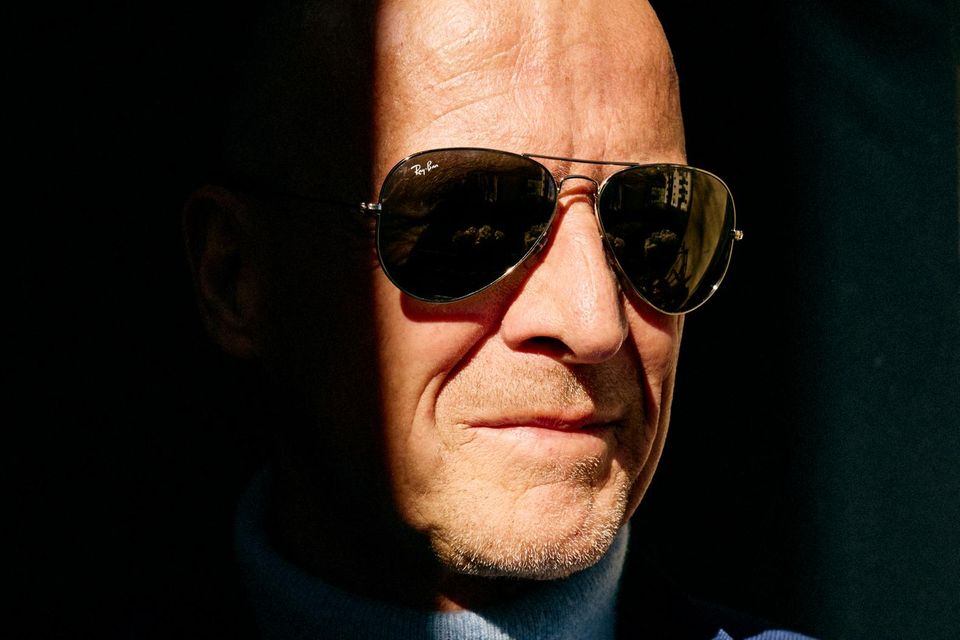

200 Mrd. Euro im Jahr? In der Debatte um mehr Geld für die Verteidigung preschte Bundesaußenminister Johann Wadephul vergangene Woche voran

© Sebastian Gollnow/dpa / Picture Alliance

Schwarz-Rot will mehr Geld in die Verteidigung stecken, der Außenminister spricht bereits von fünf Prozent des BIP. Dafür muss der Staat seine Strukturen ändern – und auch die Industrie muss umdenken, meint Christina Riess

Das 2022 beschlossene Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Mrd. Euro soll bis Ende 2027 vollständig aufgebraucht sein. Grundsätzlich bietet es eine einmalige Chance, Deutschlands Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Nach aktuellem Stand ist dieses Sondervermögen fast vollständig gebunden beziehungsweise sind die Projekte bereits weitestgehend genehmigt. Ergänzend dazu wurde daher 2025 ein weiteres Sondervermögen von 500 Mrd. Euro für Infrastruktur und Klimaschutz eingerichtet, das über zwölf Jahre Investitionen in Verkehrswege, Energieinfrastruktur, Digitalisierung und soziale Einrichtungen ermöglichen soll. Es ist, was es ist: ein Anfang. Mehr allerdings zunächst nicht.

Geld muss schnell und zielgerichtet fließen

Die Mittel aus dem ersten Sondervermögen sind vorrangig in strategische und operative Projekte geflossen. Ein großer Teil davon ging an die Luftwaffe (zum Beispiel für das Raketenabwehrsystem Arrow 3 oder F-35-Kampfjets). Ein weiterer Teil fließt in die Modernisierung bestehender Waffensysteme für Luftwaffe, Landstreitkräfte und Marine sowie in die umfassende digitale Vernetzung der Streitkräfte einschließlich moderner Führungs-, Kommunikations- und Aufklärungssysteme (C4ISR), persönliche Ausrüstung oder mobile Sanitätseinrichtungen. Ebenso laufen erste Nachbeschaffungen für Lieferungen an die Ukraine (anteilig aus Sondervermögen und Verteidigungshaushalt).

Diese Investitionen bedeuten zwar bereits eine umfassende Stärkung für die Bundeswehr. Ebenso entscheidend und vor allem dringend notwendig ist allerdings die Ausweitung dieser Systeme sowie die Ertüchtigung militärischer Infrastruktur wie Kasernen, Depots und Logistikzentren. Akuter Bedarf bei Munition, Ersatzteilen und persönlicher Ausrüstung der Soldaten wird hingegen aus dem regulären Verteidigungshaushalt gedeckt, der auf Initiative der neuen schwarz-roten Bundesregierung nun von der Schuldenbremse ausgenommen ist.

Von hoher Bedeutung wird sein, dass es künftig immer weniger Verzögerungen bei den Vergabeverfahren gibt und auch die Industrie schneller lieferfähig wird. Dafür müssen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Industrie braucht mehr Risikobereitschaft

Konkret heißt das: Von politischer Seite müssen Entscheidungswege radikal verkürzt und Bürokratie konsequent abgebaut werden. Dies erfordert pragmatische, klare und verbindliche Zielvorgaben sowie eine ressortübergreifende Zusammenarbeit. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hat bereits Maßnahmen ergriffen, seine Prozesse effizienter zu gestalten. Diese Fortschritte sind durchaus anerkennenswert. Doch bleibt es entscheidend, alle beteiligten Akteure weiterhin einzubinden, um kontinuierliche Verbesserungen sicherzustellen.

Die Industrie muss Produktionskapazitäten schnellstmöglich hochfahren, Lieferketten robuster aufstellen und verstärkt standardisierte Produkte anbieten, um Kosten zu senken, die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Interoperabilität innerhalb Europas zu gewährleisten. Dabei kann und muss erwartet werden, dass Unternehmen vor offiziellen Vergaben in Vorleistung gehen, um die Beschaffungszeiten zu verkürzen. Dies setzt ein dringend erforderliches Umdenken in der Industrie, mehr Risikobereitschaft und Anpassungen der staatlichen Rahmenbedingungen voraus.

Die richtige Balance zwischen national und multilateral finden

Deutschland muss dafür Sorge tragen, dass es national über die Fähigkeit verfügt, kritische Infrastruktur zu schützen und logistische Kernaufgaben als zentrale europäische Drehscheibe zuverlässig wahrzunehmen. Dies umfasst insbesondere Investitionen in die Stabilität von Brücken und Straßen, den Ausbau der Schieneninfrastruktur für militärische Transporte sowie die Sicherstellung ausreichender Kapazitäten und Resilienz ziviler und militärischer Krankenhäuser. Hierbei spielt der Operationsplan Deutschland, der zivile und militärische Ressourcen zur Landes- und Bündnisverteidigung integriert, eine zentrale Rolle.

Zugleich muss intensiv in die europäische Kooperation bei komplexen Verteidigungssystemen wie Luftverteidigung sowie Führungs- und Kommunikationssystemen investiert werden, da diese nur in multinationaler Zusammenarbeit effizient entwickelt und betrieben werden können. Strukturen, die schnelle Entscheidungen ermöglichen, müssen parallel zur multilateralen Zusammenarbeit aufgebaut werden.

Industriepolitische Zwänge und Lobbyismus vermeiden

Klar ist, dass industriepolitische Motive und Lobbyeinflüsse nicht dominieren dürfen. Entscheidend sind stattdessen transparente Entscheidungsprozesse, objektive Bewertungskriterien, die sich strikt an militärischer Notwendigkeit und technischer Leistungsfähigkeit orientieren, sowie die Offenlegung von Lobby-Aktivitäten. Parlamentarische Kontrollinstanzen müssen dazu mit erweiterter technischer und wirtschaftlicher Expertise ausgestattet werden.

Eine maßvolle Anpassung der Schwellenwerte für die parlamentarische Befassung würde zudem Entscheidungsprozesse beschleunigen. Bislang muss das Parlament bei Ausgaben ab einem Volumen von 25 Mio. Euro zustimmen.

Start-up-Innovationen fördern

Start-ups im Verteidigungsbereich sind essenziell und müssen gezielter gefördert werden, denn innovative Unternehmen können agile Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen der Verteidigung entwickeln. Daher müssen gezielte Förderprogramme und vereinfachte Zugänge zu öffentlichen Aufträgen und Fördergelder geschaffen werden, um die Integration von Start-ups in die sicherheitsrelevante Wertschöpfungskette zu erleichtern.

Die Sondervermögen und die Lockerung der Schuldenbremse sind eine historische Chance, Deutschlands Verteidigungsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Wenn Politik und Industrie gemeinsam zielgerichtet handeln, wird es möglich sein, Deutschlands Sicherheit schnell, effektiv und nachhaltig zu stärken – damit die Bundesrepublik die erforderliche Führungsrolle in Europa übernehmen kann. Die Zeit dafür ist jetzt – sie muss allerdings auch zielführend genutzt werden.